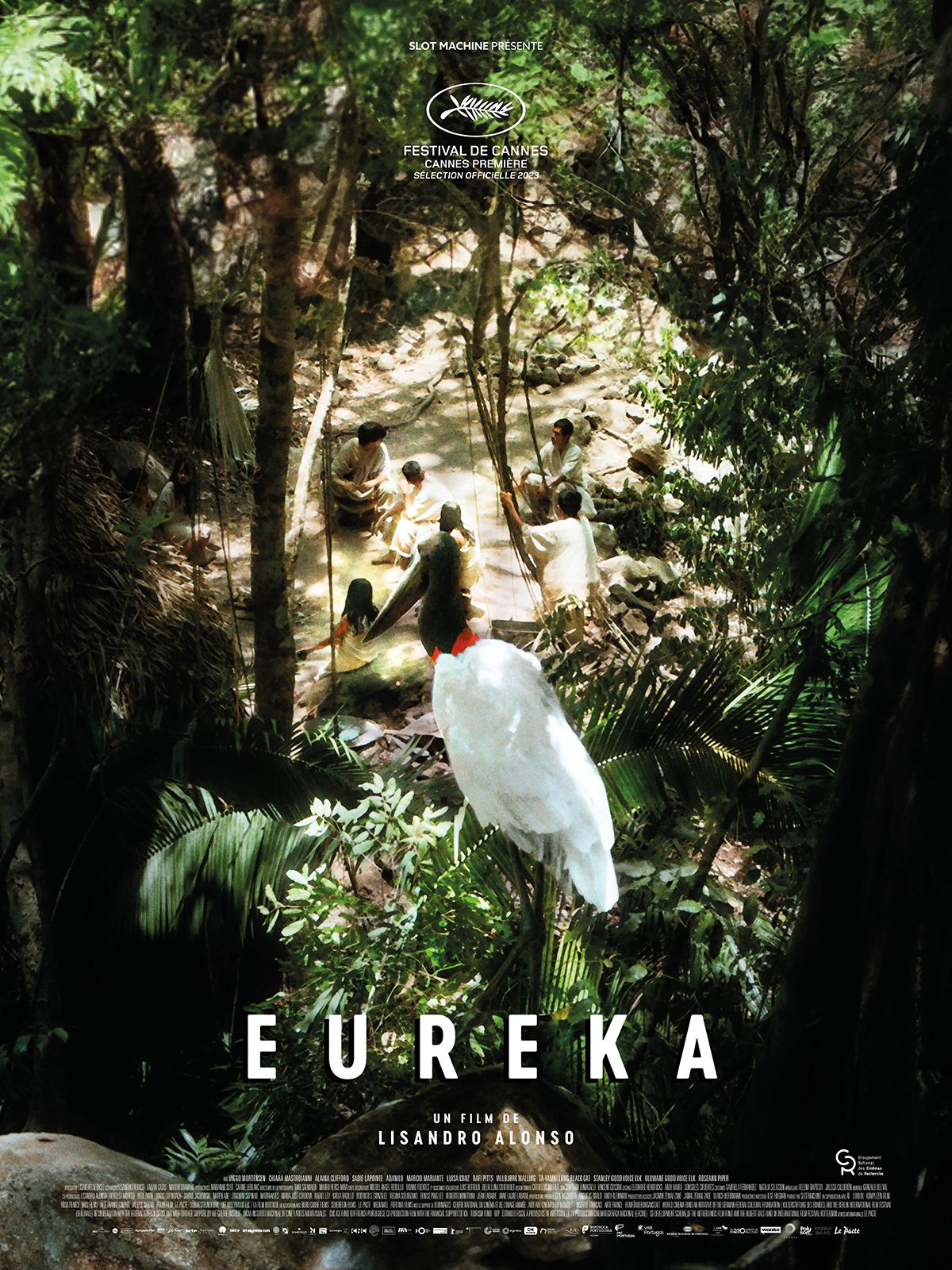

Eureka”, de Lisandro Alonso : un étonnant voyage poétique et ethnographique

Alaina est accablée par son travail d’officier de police dans la Réserve de Pine Ridge. Elle décide de ne plus répondre à sa radio. Sa nièce, Sadie, attend son retour pendant une longue nuit, en vain. Sadie, triste, décide d’entamer son voyage avec l’aide de son grand-père. Elle s’envole dans le temps et l’espace vers l'Amérique du Sud. Elle ne regardera plus de westerns en noir et blanc, qui ne la représentent pas. Tout lui semble différent quand elle commence à percevoir les rêves d’autres indiens qui habitent dans la forêt. Ses conclusions sont incertaines… Les oiseaux ne parlent pas aux humains, mais si seulement nous pouvions les comprendre, ils auraient sans doute quelques vérités à nous transmettre...

Un western, une réserve, l’Amazonie : une trilogie comme un rêve pour dire la violence faite aux Indiens. Et revisiter l’histoire de l’Amérique.

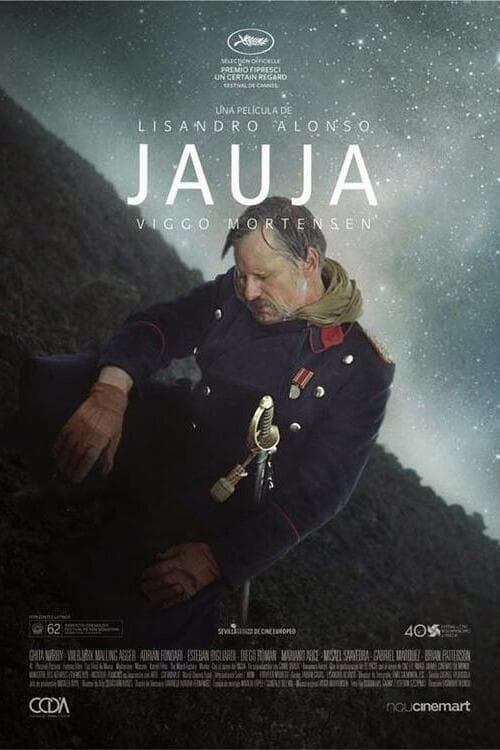

Aller le plus loin possible, pour se perdre et renaître. C’est ainsi que Lisandro Alonso, réalisateur argentin (Los Muertos, Jauja), a toujours envisagé son cinéma des confins, radical et simple à la fois. Trois histoires distinctes reliées par un fil composent ce film. La première est un western, en noir et blanc. Ou plutôt un anti-western, où les codes habituels sont mis à mal. Y défilent notamment un cow-boy assoiffé de vengeance (Viggo Mortensen), contraint à la marche à pied, et une dame (Chiara Mastroianni), au profil de shérif, qui se fait coiffer par un Indien.

Alors que le grabuge s’annonce, la caméra recule soudain : ce qu’on vient de voir est en fait extrait d’un western qui passe à la télévision. Derrière le poste, allumé comme la radio, s’apprête une autre shérif, d’aujourd’hui, officière de police amérindienne, mine fatiguée mais port auguste. Dehors, il y a de la neige partout et elle va bientôt partir en patrouille, dans une des régions les plus pauvres des États-Unis : une réserve du Dakota du Sud, plus vaste qu’un département français, avec une vingtaine de policiers pour 50 000 habitants.

Aux marges de l’humanité

Cette traversée de la réserve, deuxième volet, est la partie la plus troublante d’Eureka. La policière, sorte d’éclaireuse dans ce Far-West du XXIᵉ siècle, nous fait entrevoir l’extrême désolation, la violence et l’abandon qui y règnent. On suit aussi sa nièce, jeune fille triste, qui se rend auprès de son grand-père pour entamer un voyage spirituel. Croisant documentaire ethnographique, tension dramatique et vision poétique, Lisandro Alonso capte l’étrangeté d’un monde aux marges de l’humanité, en donnant aux visages une âme incroyable. La troisième histoire, plus filandreuse, nous transporte, elle, en 1974, au sein d’une communauté de jeunes Indiens de la forêt amazonienne. À la suite d’un drame, l’un d’eux s’enfuit.

Revisiter l’histoire de l’Amérique, sa violence, la préservation ou non des traditions pour ses Indiens, la notion de progrès ou de déchéance, voilà l’ambition. Lisandro Alonso, qui sait rester humble, ne démontre rien, il fait appel à l’imagination, en tissant un jeu de correspondances et de rimes visuelles, en accordant une place de choix aux animaux — un oiseau migrateur, en particulier. C’est un voyage dans le temps et l’espace, qui privilégie les sensations, le rêve, les croyances — l’animisme et la métempsychose. Des images précieuses signées d’un explorateur doublé d’un chamane.

Eureka” : Lisandro Alonso signe un chef-d’œuvre et un navet dans un même film

Presque dix ans après son dernier film, le cinéaste argentin revient avec un film aux allures de western, schizophrène par son découpage, mais largement inégal dans ses deux parties.

Depuis près de dix ans, Lisandro Alonso n’avait plus réalisé de films. Avec Eureka, il semble reprendre là où il s’était arrêté avec Jauja : le voilà de retour avec Viggo Mortensen, qui ouvre le film avec un prologue en noir et blanc d’un western méditatif. Dans cette brève introduction, l’acteur n’a peut-être jamais été aussi magnétique, aussi lourd, aussi colossal. Son corps y est sublime, ancré dans le sol, massif, harassé. ll y croise Chiara Mastroianni dans des scènes qui, non sans humour, se jouent des clichés des films de western. Des clichés que l’on quitte une fois passée l’ouverture, pour arriver dans le temps présent et en couleurs. C’est une jeune Native américaine qui regarde alors ce western en noir et blanc, dans une réserve du centre des États-Unis. On perçoit alors immédiatement le fossé qu’il existe entre la représentation des Natifs américains à l’écran et leur réalité quotidienne.

Eureka est un film schizophrène, coupé en deux. La première partie est de bout en bout magnifique et s’installe dans une réserve native américaine où le cinéaste argentin a séjourné quelques mois : celle de Pine Ridge dans le Dakota du Sud, en 2017. La population y est laissée à l’abandon et on y suit une policière (Alaina Clifford, d’une pesanteur et d’une précision redoutable) qui se débat intérieurement pour ne pas se laisser dépasser par les événements (scène sublime d’une arrestation en voiture d’un ivrogne). Tout passe par sa radio, avec laquelle elle cherche à obtenir renforts ou informations. Radio qui devient le métronome d’une journée au boulot, méticuleuse et désespérée.

Inégal

Pendant ce temps, la jeune nièce de la policière n’en finit plus d’attendre le retour de sa tante avant qu’un oiseau miyazakien en diable ne l’emmène dans une seconde partie, à l’époque de son grand-père, dans les communautés natives américaines des années 70, au cœur des forêts amazoniennes. Coupés de leurs traditions, de leurs modes de vie : comment vivent les Natifs américains et où peuvent-ils se réfugier ?

Le film ne masque plus sa complexité et son désir de l’être, s’enfonce dans un mysticisme âpre qui ne dialogue plus avec aucune émotion. Lisandro Alonso se fait possiblement très bon shamane et soudain mauvais cinéaste. C’est d’autant plus frustrant que la première moitié, sidérante de beauté et d’une mélancolie d’horloger, restera possiblement comme l’une des plus belles choses vues au cinéma cette année.

Au pays de l’ennui, le message politique trouve moins d’écho

Une jeune shérif, Alaina, essaye tant bien que mal d’exercer son métier au sein d’une communauté amérindienne en proie à la précarité…

À l’image de ses films, Lisandro Alonso semble apprécier les silences, lui qui était resté muet depuis presque 10 ans et "Jauja", déjà sélectionné au Festival de Cannes. Cette année, le réalisateur argentin est venu présenter une œuvre extrêmement difficile à évoquer si on veut permettre aux spectateurs de pleinement découvrir l’expérience proposée. Ce que l’on peut toutefois dire, c’est que le film s’ouvre sur un pastiche de western, moyennement amusant, avec notamment Viggo Mortensen et Chiara Mastroianni. L’intérêt ne se situe pas dans les gags, mais dans un détail à ne pas négliger : l’absence totale d’amérindiens. Car c’est bien cela le sujet de son métrage, le sort des populations autochtones. Et pour l’évoquer, le cinéaste va inviter l’onirisme et la rêverie pour nous balader entre les époques et les territoires.

Malheureusement, l’exercice de style s’avère bien trop aride et austère pour permettre l’immersion et l’abandon au voyage. L’arc narratif central, situé à notre époque, tourne en rond et souffre d’une fadeur consternante. En se focalisant sur le quotidien d’une policière dans la Réserve de Pine Ridge, le metteur en scène cherche à témoigner de la précarité dans laquelle ces personnes doivent vivre, sombrant pour certains dans l’alcoolisme, la drogue ou la dépression. Le constat est peu glorieux, et il demeure essentiel de le rappeler. Néanmoins, ces velléités louables ne sauraient effacer un geste cinématographique laborieux et maladroit. Il est facile d’essayer d’imiter le style d’Apichatpong Weerasethakul, mais il est beaucoup plus complexe de réussir à obtenir l’émotion qui se dégage de ses longs plans contemplatifs. À ce petit jeu, Lisandro Alonso échoue complètement, livrant une œuvre au style ampoulé et aux idées presque problématiques, en comparant des situations diverses dans un même acte réducteur. Pas Eureka du tout !

Un voyage dans le temps et l’espace, entre 1870 et 2019, entre les Etats-Unis, le Mexique et la forêt amazonienne, à la découverte de la culture amérindienne.

CRITIQUE DU FILM

« Eurêka ! » Courant nu dans les rues de Syracuse, Archimède venait de découvrir la notion de masse volumique. 2200 ans plus tard, Lisandro Alonso se risque à reprendre cette formule pour titrer son premier film depuis Jauja (2014). Lui aussi aurait trouvé la réponse à l’une de nos questions existentielles : « Le temps est une fiction inventée par les hommes », nous explique un personnage du long-métrage. Le voyage onirique proposé par le cinéaste argentin s’ouvre sur un western en noir et blanc, avec Chiara Mastroianni en shérif et Viggo Mortensen dans le rôle d’un fou de la gâchette à la recherche de sa fille. Aucune place pour les Amérindiens dans cette petite ville de débauche. Les habitants couchent dans les rues, se saoulent à en oublier leur nom, se font tuer au moindre faux pas. Cette scène rappelle les apparitions de Rick Dalton dans Once Upon a Time in… Hollywood, loin d’être la seule référence du cinéaste. David Lynch, Apichatpong Weerasethakul, les frères Coen : difficile de ne pas voir en Eurêka une succession d’hommages aux grands réalisateurs des dernières décennies. Lisandro Alonso traverse les époques et les frontières pour nous inviter à découvrir les conditions des autochtones. Le froid glacial et les étendues de neige de Fargo précèdent une multitude de séquences « twinpeaksiennes », justifiées par l’amplitude du récit proposé.

La narration chimérique d’Eurêka se dévoile dès la fin de la séquence monochrome. Nous voici désormais à notre époque, à Pine Ridge, au cœur de la réserve Sioux du Dakota du Sud. Aux côtés de la policière Debonna commence un long voyage dans la nuit. La réalité des choses apparaît, bien loin de l’Amérique fantasmée par les hommes blancs. Ici, les Améridiens sont voués à s’appauvrir et à abandonner tout espoir d’ascenseur social. Alors qu’elle recherche une petite fille perdue, la policière croise des corps gisant dans un hangar désaffecté, sans vraiment savoir s’ils sont encore envie ou non. Rien qui ne la surprend.

La misanthropie du récit s’étale au fur et à mesure que le cinéaste multiplie les plans fixes, confirmant le désespoir infini de Debonna et, surtout, de sa nièce Sadie. On aurait espéré une caméra moins statique pour cristalliser l’ennui et la mélancolie. Cette multitude de plans fixes de plusieurs minutes finit par avoir l’effet inverse de celui désiré : la frustration remplace la mélancolie du spectateur, qui aurait pu se contenter de plans légèrement plus courts. Un choix artistique qui rend le ventre mou du film parfois difficile à traverser. Une erreur corrigée par la séquence suivante, alors que Sadie décide d’échapper à la réalité pour entrer dans le royaume des songes et continuer sa quête en Amazonie.

UN LABYRINTHE ENCHANTEUR

Eurêka porte mal son nom. Lisandro Alonso ne donne pas la solution de son récit. Difficile de savoir si toute l’intrigue n’est que le fruit de l’imagination de Sadie, un rêve ou des événements bien réels… ou un mélange des trois. Les discussions des autochtones de la troisième partie du film, s’articulant autour de la place des songes et des hallucinations, nous portent à croire que cette féérie contée n’est autre qu’une pure interprétation de la notion de temps et d’espace. Mais l’histoire est trop décousue et opaque pour se permettre de cacher autant d’éléments de réponse, et Eurêka perd toute sa portée philosophique en empêchant d’en chercher une véritable interprétation.

Heureusement, les transitions entre chaque arc narratif se parent d’un charme particulier, révélant l’imaginaire sans bornes du cinéaste qui distille son message politique dans un monde où les règles préétablies se sont évanouies. Les Amérindiens sont totalement ignorés, voire méprisés, par les personnages de Mortensen et Mastroianni. Debonna et Sadie sont destinées à être abandonnées par un pays qui ne leur porte aucune estime, tandis que les autochtones de la dernière partie se font dépouiller leurs richesses par les colons. Lisandro Alonso nous invite à prendre conscience de la réalité de la situation traversée par les Amérindiens au cours de l’histoire et critique fortement le capitalisme glacial des États-Unis.

Objet filmique fantasque, Eurêka est une épopée folklorique à la technique et l’imaginaire remarquables, qui se perd malheureusement dans un récit trop nébuleux pour marquer son temps.

Titre Eureka

Genre Drame

Réalisateur Lisandro Alonso

Sortie 2024

Durée 2h27

Scénario Lisandro Alonso

Origine Argentine - France

Réalisateur Lisandro Alonso

Scénario Lisandro Alonso, Fabian Casas

SYNOPSIS

Epuisée par son travail au sein d'une réserve indienne américaine, une agente de police disparaît des radars, au grand dam de sa nièce qui l'attend.

CASTING

Viggo Mortensen Murphy

Chiara Mastroianni Maya

Viilbjørk Malling Molly

Luísa Cruz la nonne