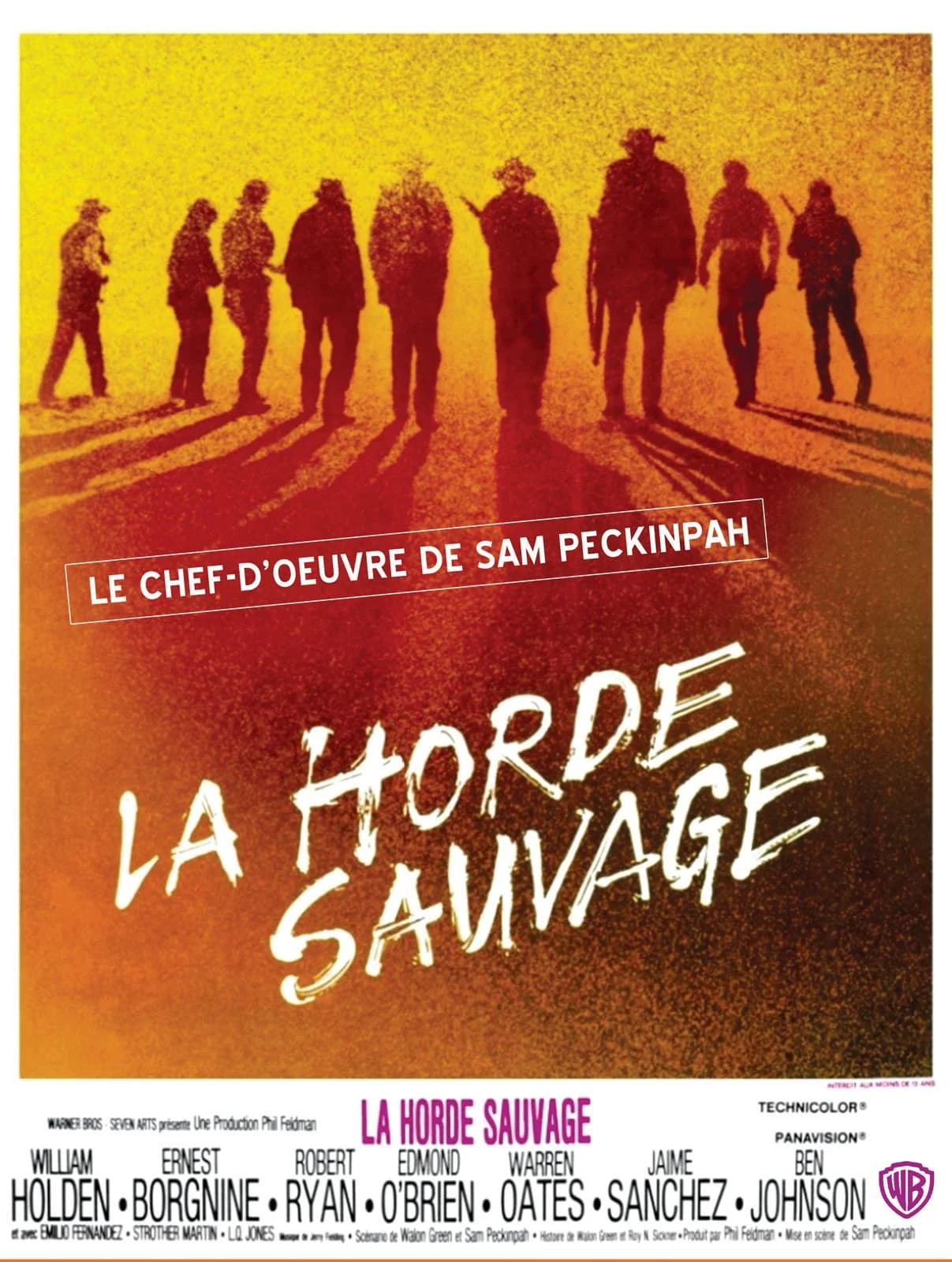

La Horde sauvage

De Sam Peckinpah

1969

Western

2h15

Synopsis

En 1914, Pike Bishop et sa bande entrent dans San Rafael, une petite ville du Texas, déguisés en cavaliers de l'US Cavalry. Ensemble, ils se dirigent vers la gare pour y dérober la paie des employés du chemin de fer. Ils ignorent que Thornton, autrefois leur complice, aujourd'hui leur pire ennemi, les y attend, chargé par la direction des chemins de fer de leur tendre une embuscade. L'affaire tourne à la fusillade. Des dizaines d'innocents y laissent la vie. Pike, qui a perdu quelques hommes dans l'affaire, n'est pas satisfait. Il accepte l'offre d'un général mexicain, Mapache, qui lui demande d'attaquer un train rempli d'or et de munitions.

Bande d'annonce

Avis et Commentaires

8 avis

Extraordinaire, vu à... 9 ans, à sa sortie en salle, grâce à mon frère (bakchich !). Quel film!

La horde sauvage”, de Sam Peckinpah : l’un des actes fondateurs du Nouvel Hollywood Texas, 1913. Un bandit reconverti en chasseur de primes se lance à la poursuite d’un ancien complice et de sa bande, qui s’apprêtent à piller un train transportant des armes et la solde d’un régiment. Un Chef-d’œuvre novateur. Une bande de hors-la-loi est poursuivie par des chasseurs de prime jusqu’au Mexique… « J’ai réalisé La Horde sauvage parce que j’étais très en colère contre toute une mythologie hollywoodienne, contre un romantisme de la violence », déclarait Sam Peckinpah à la sortie de son film, resté célèbre pour son prologue et son épilogue : deux fusillades interminables et barbares. Ici, la violence est rendue insoutenable par un montage très haché, qui joue sur le contraste entre des scènes filmées au ralenti et leur enchaînement ultra rapide. Habile (pour ne pas dire roué), le cinéaste américain obligeait ainsi le spectateur à passer sans cesse de la fascination à la répulsion, le laissant se griser au rythme de la mitrailleuse, avant de le replonger dans l’hémoglobine et la boue. La charge se révèle d’autant plus rude que La Horde sauvage est d’un pessimisme radical. Comme souvent chez Peckinpah, l’action se situe à la charnière de deux époques, ici 1913 : pour les États-Unis, la conquête de l’Ouest est finie, celle du monde commence. Elle se fera sans William Holden et ses outlaws, ces fantômes fatigués d’un temps défunt dont on suit la descente aux enfers. Si les grands cinéastes font plus ou moins l’unanimité, Sam Peckinpah est l’un des rares à rester clivant. Pour qui voudrait se frotter au bonhomme, rien de tel que le visionnage de la terrible fusillade en ouverture de La Horde sauvage, western crépusculaire sorti en 1969. La scène, d’une quinzaine de minutes, pourrait faire office de court métrage autonome, tant elle condense les obsessions du réalisateur. Tournée à Parras, au Mexique, elle fut réduite au montage – furent notamment supprimées les images d’enfants touchés par des balles perdues – pour paraître « moins brutale » que le bain de sang final, passé à la postérité. L’action se déroule au Texas, en 1913. Une bande de truands (autour du carré magique William Holden, Ernest Borgnine, Ben Johnson et Warren Oates) arrive en ville. S’ensuit le braquage raté d’un bureau des chemins de fer. La fusillade implique trois parties : les hors-la-loi déguisés en soldats (dans la rue), les chasseurs de primes de la compagnie du train (sur les toits), plus des civils autour d’un défilé de la Ligue de tempérance du Texas du Sud. Une telle boucherie rendrait presque la horde sympathique, comparée aux miliciens sans foi ni loi qui détroussent les cadavres. L’Ouest au cinéma n’a jamais été aussi chaotique, aussi « dégueulasse » – ce qu’il était en réalité. La preuve par trois. La violence Le montage qui remue les tripes reste la constante du cinéma de Peckinpah – celui de La Horde sauvage est signé Lou Lombardo. Après une montée en tension, à base d’enchaînement rapide entre plans larges et gros plans, la fusillade éclate. Le style si caractéristique du réalisateur se compose d’images à vitesse réelle (pour les tireurs) et de ralentis (pour les cibles). Dans ce « ballet chorégraphique morbide », selon ses propres mots, il ne s’agit pas de jouir de la souffrance des victimes, mais, bien au contraire, d’humaniser leurs derniers instants. De rendre, en bon moraliste, la tuerie insupportable, selon une logique de fascination-répulsion. L’alternance de vélocité et de lenteur met, en plus, la chronologie à mal. En montrant deux actions simultanées, l’une de manière subliminale, l’autre de manière dilatoire, le cinéaste va jusqu’à créer des lignes temporelles différentes. Cette déconstruction relève d’une approche quasi cubiste – la multiplication des points de vue sur un objet. « Bloody Sam » fut parfois aussi surnommé « le Picasso de la violence ». La nature humaine Le film s’ouvre sur un groupe d’enfants s’amusant à jeter des scorpions sur une fourmilière entourée d’une petite barrière en bois. Peu après, ils la recouvrent de brindilles, pour y mettre le feu. Cette idée puissante vient du comédien Emilio Fernández, qui entre en scène plus tard dans le rôle du général Mapache. À la lecture de la première version du scénario, où des truands (les scorpions) sont piégés par des chasseurs de primes (les fourmis rouges), il se remémore ce souvenir d’enfance, que Peckinpah intègre à la scène d’ouverture. Gravitant autour des adultes, les gamins regardent la fusillade, amusés, comme au spectacle. Puis rejouent la séquence, mimant les pistolets avec leurs mains. Cette sauvagerie infantile, omniprésente dans l’œuvre du cinéaste, témoigne d’une vision pessimiste de la nature humaine. Si Peckinpah ne croyait pas en l’innocence des enfants, il n’en faisait pas, non plus, le mal incarné. Pour lui, « l’enfant est déjà un homme, et l’homme encore un enfant ». Il ajoutait : « L’enfant est Dieu et le diable à la fois. En lui se trouvent mêlées la cruauté et une extrême bonté. » Par ailleurs, le cinéaste prend un malin plaisir à ridiculiser les figures d’autorité, qu’elles soient politiques ou religieuses. En l’occurrence, un chef du bureau des chemins de fer est bousculé par les braqueurs, après avoir humilié un jeune employé. La modernité Chez Peckinpah, le progrès technique se révèle toujours annonciateur de tragédie. Plus l’armement est sophistiqué, plus il y a de morts – il n’a pas tort. Lors de la fusillade inaugurale, la horde sauvage délaisse le revolver six coups, typique des cow-boys, au profit de pistolets semi-automatiques, dont était équipée l’armée US à l’époque, et de fusils à pompe. L’œuvre se situe ainsi à un carrefour : plus tout à fait un western, pas encore un film de gangsters. Dans la suite du long métrage, cette modernisation culmine avec l’apparition glaçante de la mitrailleuse, filmée comme une arme de destruction massive. Elle préfigure toute la violence du XXe siècle. Dans ce qui constitue sans doute la tentative la plus consciente, explicite et délibérée du cinéma américain pour réaliser le dernier western, il devient crucial de différer autant que possible le mot FIN, puisqu’on sait qu’il s’agira d’un point de non-retour. À cet égard, l’utilisation si controversée du ralenti lors du massacre final possède la […] Dans ce qui constitue sans doute la tentative la plus consciente, explicite et délibérée du cinéma américain pour réaliser le dernier western, il devient crucial de différer autant que possible le mot FIN, puisqu’on sait qu’il s’agira d’un point de non-retour. À cet égard, l’utilisation si controversée du ralenti lors du massacre final possède la même fonction que l’ampleur épique du film : sinon retarder l’échéance, du moins vivre pleinement ce dernier tour de piste, au risque de susciter un malaise certain. Il n’y a peut-être pas chez Peckinpah de complaisance envers la violence, mais à coup sûr une extrême fascination. Mais la représentation interminable des fusillades ou des viols (ceux des Chiens de paille et d’Alfredo Garcia) confronte le spectateur à sa propre jouissance coupable plutôt que de simplement et bassement l’exploiter. C’est cette culpabilité assumée qui distingue le nihilisme lucide de Peckinpah du cynisme de ses suiveurs. Du reste, le plus frappant dans le final de La Horde sauvage demeure la tension entre les ralentis et l’extrême brièveté de plans sans cesse absorbés par un montage fiévreux qui identifie la caméra à la mitrailleuse. Et la multiplication quasi cubiste des points de vue ne fait que confirmer a contrario l’impossibilité de fixer l’instant de la mort. La polémique que suscita le film à sa sortie ne doit pas masquer le fait qu’il tombait au bon moment, s’engouffrant dans la brèche ouverte par Bonnie and Clyde, dont la représentation de la violence, que Peckinpah allait systématiser, avait donné le coup de grâce au vieux code d’autocensure hollywoodien. Par ailleurs, le recours à un collectif de personnages reprenait la formule des Douze Salopards d’Aldrich (vrai précurseur de Peckinpah) et surtout des Sept Mercenaires. Mais l’épopée mexicaine des pistoleros américains n’est plus cette fois synonyme de rachat sacrificiel, et surtout pas d’intervention miraculeuse et vaguement paternaliste. À la différence encore d’un autre film comparable, Les Professionnels de Richard Brooks, la prise de conscience des réalités du Mexique ne s’accompagne d’aucune idéalisation, et la dénonciation implicite de l’impérialisme yankee ne propose aucun contre-modèle consolateur. Simplement la conscience qu’à la frontière, incarnation d’un territoire américain jadis ouvert et à conquérir s’est substituée la frontière sud, ou le Mexique comme pré carré d’une Amérique interventionniste sinon expansionniste qui y perfectionne sa « politique du gros bâton ». Passer le Rio Grande n’est plus synonyme de seconde chance des hors-la-loi, ni d’accès aux limbes où peuvent se fondre les proscrits sudistes (de Vera Cruz à La Prisonnière du désert), mais d’un amer constat : le chaos de l’Ouest est omniprésent, et les fuyards sont rattrapés par l’Histoire sous la forme d’une révolution trahie qui inaugure le vingtième siècle. À tous les titres, La Horde sauvage représente l’archétype du western crépusculaire : mise en cause des certitudes idéologiques, explicitation de la violence et des bas instincts, obsolescence des personnages littéralisée par le vieillissement de stars et l’accès des seconds rôles au premier plan, ostentation formelle, évocation d’une période dont la technologie mortifère (la mitrailleuse) et les soubresauts politiques annoncent la barbarie moderne. PLUS D'INFOS Titre La horde sauvage Genre Western Réalisateur Sam Peckinpah Sortie 1969 Durée 2h25 Musique Jerry Fielding Scénaristes Walon Green, Sam Peckinpah SYNOPSIS En 1914, Pike Bishop et sa bande entrent dans San Rafael, une petite ville du Texas, déguisés en cavaliers de l'US Cavalry. Ensemble, ils se dirigent vers la gare pour y dérober la paie des employés du chemin de fer. Ils ignorent que Thornton, autrefois leur complice, aujourd'hui leur pire ennemi, les y attend, chargé par la direction des chemins de fer de leur tendre une embuscade. L'affaire tourne au cauchemar. Des dizaines d'innocents y laissent la vie. Pike n'est pas satisfait. Il n'a volé que des morceaux de ferraille. Il accepte l'offre d'un général mexicain, Mapache, qui lui demande d'attaquer un train rempli d'or et de munitions... CASTING William Holden Pike Ernest Borgnine Dutch Engstrom Robert Ryan Thornton Edmond O'Brien Sykes

🎬 Avec La Horde Sauvage, Sam Peckinpah signe son film le plus célèbre, son chef-d'œuvre. Le film fut très controversé à sa sortie mais il demeure aujourd’hui une référence. William Holden et Ernest Borgnine dominent le film par leur présence, leur humour et leur interprétation. Certaines scènes sont mémorable, que ce soit celle violente ou même des plus calme où un coté humain ressort alors que l'on ne trouve pas vraiment de héros. Une belle œuvre. 🎬 🎬 🎬