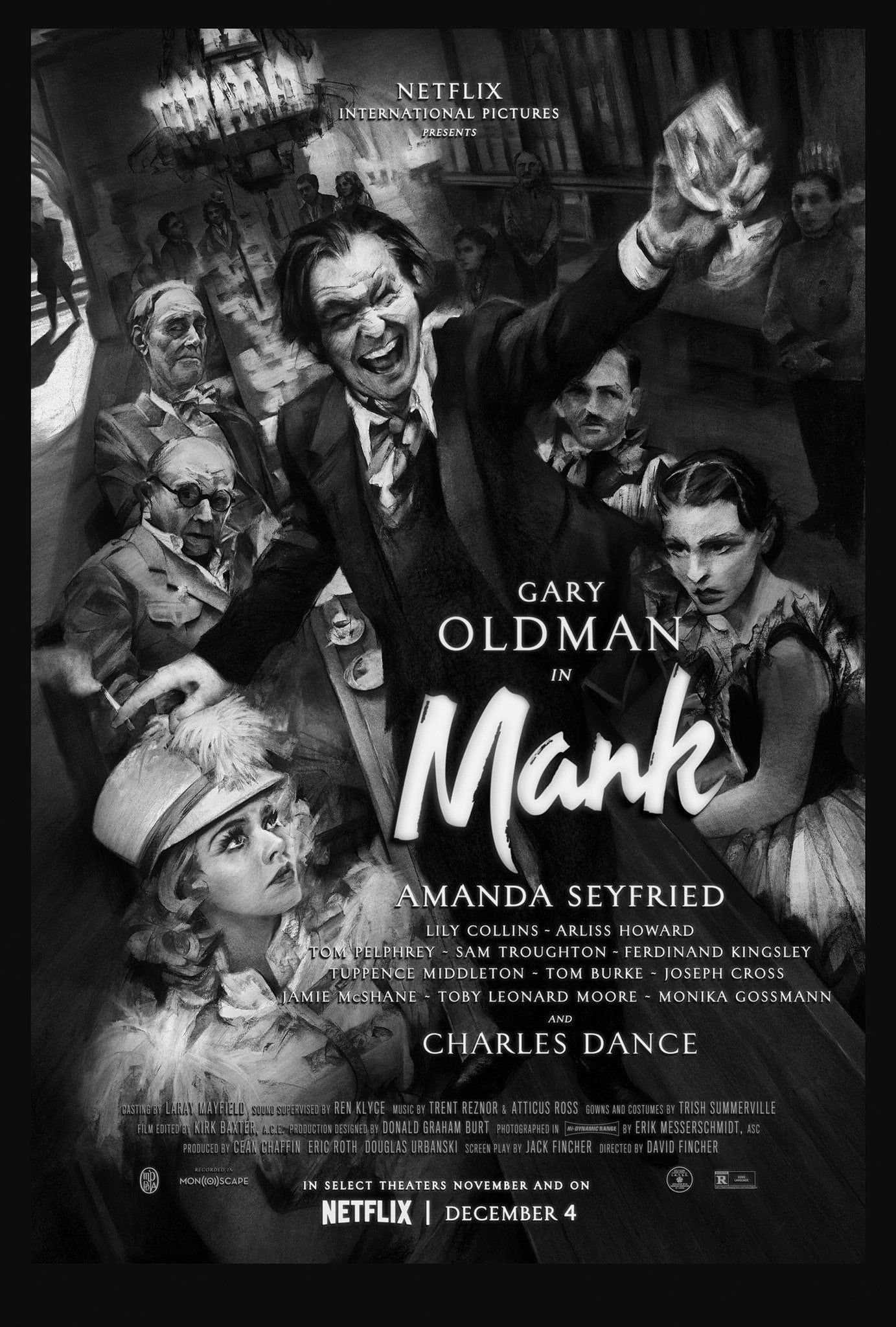

Mank

De David Fincher

2020

Drame / Historique

2h11

Synopsis

Le Hollywood des années 1930 est revisité à travers le regard de Herman J. Mankiewicz, critique social cinglant et scénariste alcoolique, tandis qu'il s'efforce de terminer au plus vite l'écriture de Citizen Kane pour Orson Welles.

Regarder en ligne

Netflix

Abonnement

Bande d'annonce

Avis et Commentaires

11 avis

🎬 Les coulisses d'Hollywood sublimés par la caméra de David Fincher, belle lumière, beaux décors, belle photo, beau noir et blanc. Immense performance de Gary Oldman et Amanda Seyfried. Le film suit Herman Mankiewicz dans ses errements, entre alcoolisme et éclairs de génie, entre vanité et vive intelligence, qui tente de terminer le script de Citizen Kane d'Orson Welles. David Fincher a fait le choix de tourner le film entièrement en noir et blanc à la manière des films d'autrefois. Très bonne surprise inattendue de Netflix pour ce long métrage. 🎬 🎬 🎬

7.5