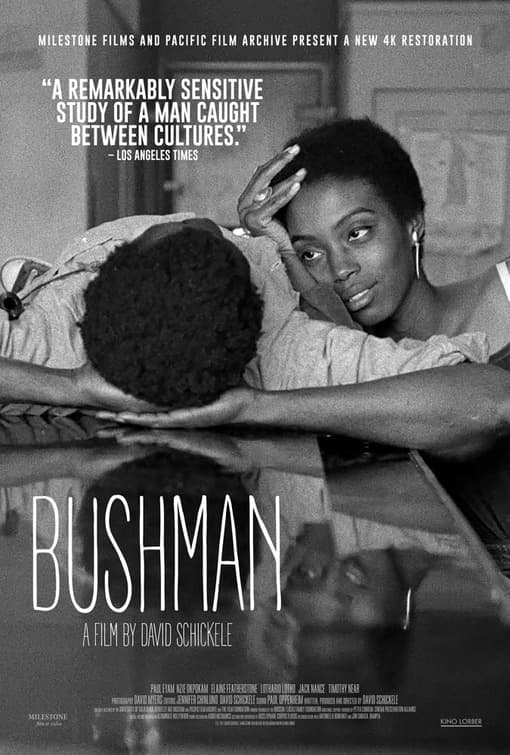

Bushman

By David Schickele

1971

Documentary / Drama

1h13

Synopsis

1968: Martin Luther King, Robert Kennedy, and Bobby Hutton are among the recent dead. In Nigeria, the Civil War is entering its second year with no end in sight. In San Francisco, the adventures of Gabriel, a young Nigerian reflects tribal, personal, and racial frictions during the tumultuous sixties. Truth is stranger than fiction in Bushman, a rare sort of film portrait, part document, part imagined – poetic in its approach to real events.

Watch online

Criterionchannel

Subscription