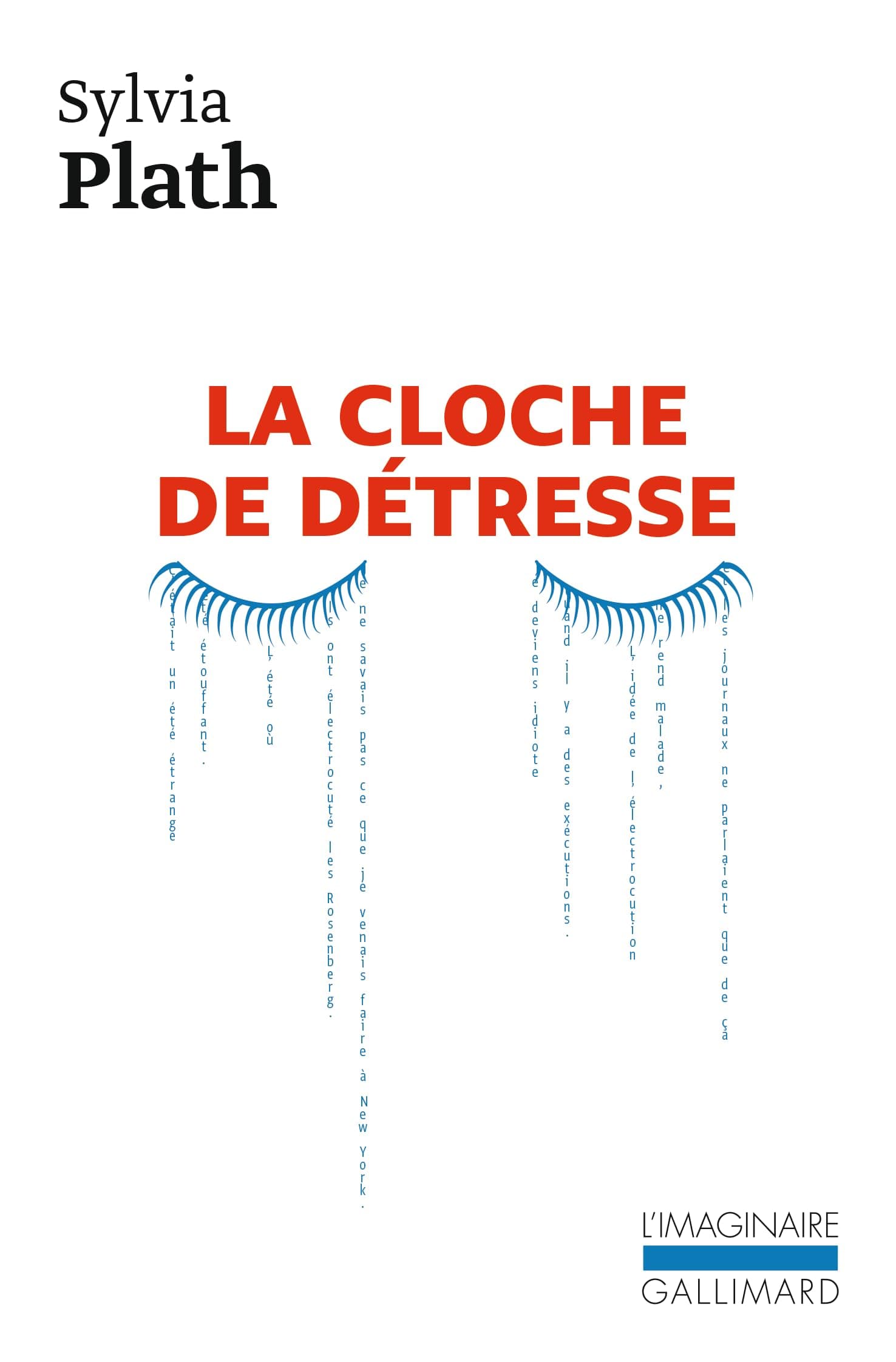

La cloche de détresse

De Sylvia Plath

1988

Résumé

Esther Greenwood, dix-neuf ans, est à New York avec d'autres lauréates d'un concours de poésie organisé par un magazine de mode. De réceptions en soirées passées pour tuer le temps, ce sont quelques jours d'une existence agitée et futile que vit la narratrice. En même temps, elle se souvient de son enfance, de son adolescence d'étudiante américaine, des amours qu'elle a connues. Tout bascule lorsque Esther quitte New York. Tentatives de suicide, traitements de choc, guérison, rechutes, et, pour finir, l'espoir. Esther est à la fois "patiente" dans l'univers hospitalier et observatrice au regard aigu de ce monde, qui a pour toile de fond l'Amérique des années 50.