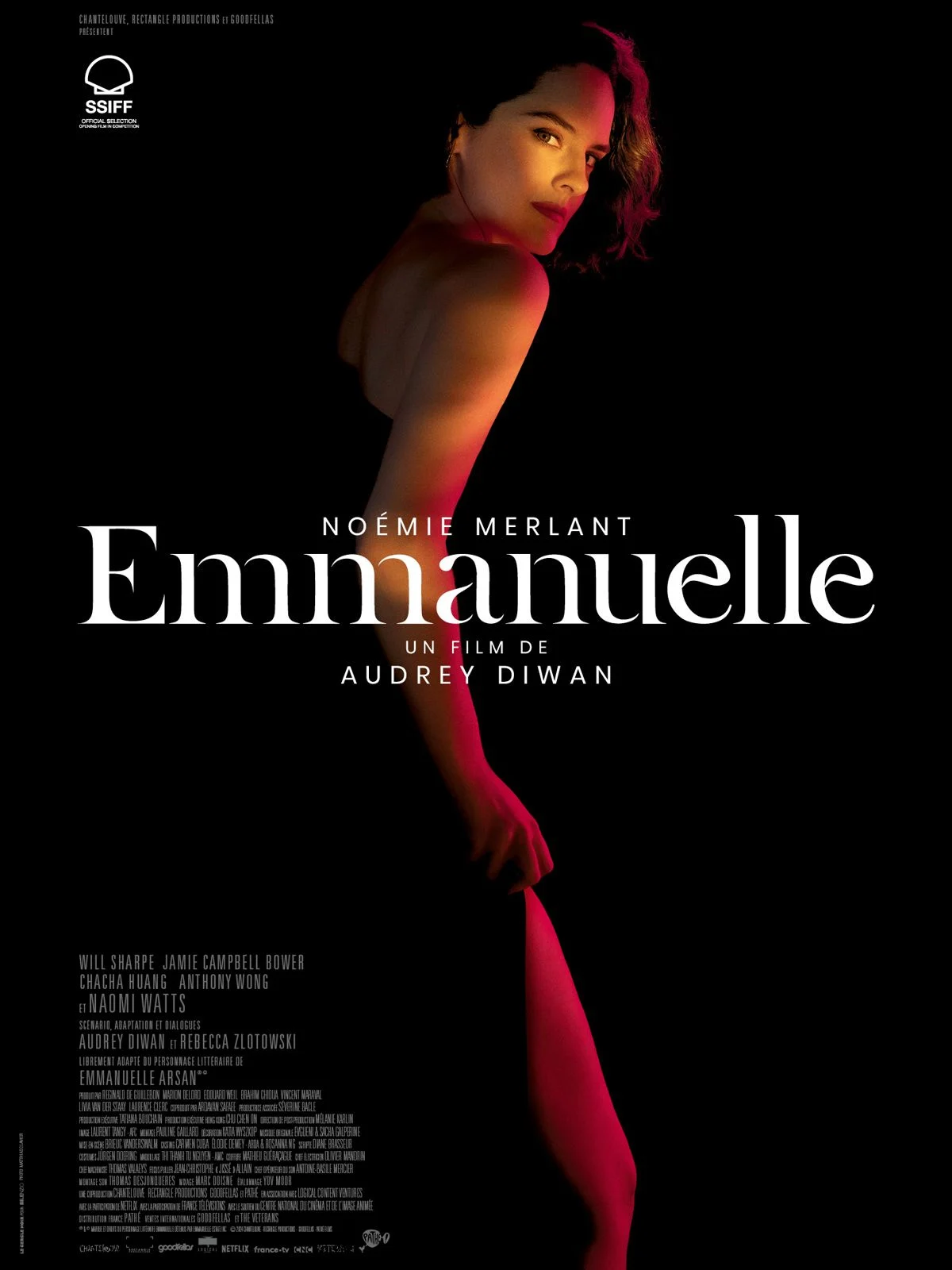

Emmanuelle”, d’Audrey Diwan : plaisir ou frustration ?

Thriller érotique mental et audacieux pour les uns, production lisse et déconnectée de la réalité pour les autres. La relecture du film culte de 1974 a divisé la rédaction.

Qu’attendre cinquante ans après d’une nouvelle version d’un film érotique aujourd’hui bien suranné, qui fut un phénomène de société en son temps ? On parlait alors de « libération sexuelle ». Non sans culot, cette relecture prend exactement le contre-pied et filme un blocage : l’héroïne n’arrive plus à jouir. En faisant d’elle non plus un objet sexuel mais le sujet du récit, Audrey Diwan change de perspective. La première scène d’amour, dans l’avion, tout en élégance feutrée et silencieuse, est en soi emblématique. Emmanuelle en est l’initiatrice – c’est elle qui invite un passager en s’enfermant dans la cabine des toilettes. Mais tandis que l’homme s’active dans son dos, elle reste impassible, froidement ailleurs.

Belle à faire peur, cette femme est une tueuse. Au sens néolibéral du terme. Regard d’acier, responsable du contrôle qualité, elle débarque dans un palace de Hong Kong pour juger si ses services sont bien optimums. Elle observe tout avec minutie, chronomètre, goûte, évalue et consigne son rapport de manière rigoriste. Elle a la sophistication d’une vamp hollywoodienne. Un peu vampire donc, et nullement puritaine. La libertine, en quête d’un plaisir perdu, tente deux expériences, mais qui s’avèrent décevantes. Seul ce bel inconnu qu’elle ne cesse de croiser à l’hôtel semble rallumer sa flamme…

Le pari, c’est de faire un thriller érotique et mental, qui temporise. Déambule, flotte entre fantasme et réalité, dans un monde soyeux qui tient du piège, où tout n’est que frôlement, glissement. Exercice de style assumé, le film est au bord de l’image publicitaire, sans jamais y sombrer. Il joue plutôt à cache-cache avec les clichés, le « déjà-vu », semble lancer des clins d’œil (à In the Mood for Love, de Wong Kar-wai), revisite des archétypes – une scène avec un glaçon « torride ». Se fait sensuel, sans être nécessairement charnel.

Lente et progressive, la montée de fièvre dépend d’un changement de trajectoire du personnage et d’une transformation. Parfaitement lisible sur le visage de Noémie Merlant (fascinante de bout en bout), plus détendu et lumineux au fil des séquences. Au-delà de l’orgasme, le film vise surtout une autre vie, une renaissance, en nous tenant en haleine. Pas de plaisir sans mystère. Pas de jouissance sans frisson. Ce qui, au passage, est une définition possible du cinéma. — Jacques Morice

o CONTRE :

Sur le papier, glacé, trois femmes puissantes, trois personnalités ayant porté haut et fort le désir féminin post-#MeToo, avec ce qu’il impose de nuances. Audrey Diwan, la cinéaste qui a su adapter Annie Ernaux à l’écran (L’Événement, Lion d’or à Venise) ; Rebecca Zlotowski, sa coscénariste, dont les films s’emploient à déconstruire nos représentations (de la cagole dans Une fille facile, de la belle-mère dans Les Enfants des autres) ; Noémie Merlant, l’actrice qui n’a jamais froid, ni aux yeux, ni aux fesses, qu’elle assume de dévoiler pour incarner des héroïnes qui le méritent. Bref, la crème de la crème des autrices féministes et cérébrales aux commandes d’une relecture du fleuron de l’érotisme pompidolien : on était prêt à adorer le résultat.

Trois fois hélas ! Plaisir en berne dans tous les sens du terme. L’héroïne ne peut pas jouir, le spectateur non plus. L’action patine, les scènes de sexe, sans invention, excitent modérément. Était-ce le but ? Sous couvert d’interroger les mécanismes de la libido, le film reproduit une imagerie éculée de palace feutré, de luxe outrancier, déconnecté de la réalité. Lisse comme une interminable publicité pour une compagnie aérienne extrême-orientale. Avec une litanie de métaphores liquides peu inspirées : spa, orage, inondation, et beaucoup de gouttelettes sur les fenêtres. On ne voit rien de Hong Kong, sinon un tripot enfumé, encore un cliché. En patronne d’hôtel interchangeable, Naomi Watts n’existe pas. À l’instar de Noémie Merlant, on attend le climax, la rencontre avec l’inconnu qui se refuse mystérieusement à elle. Le trouble n’arrivera jamais. Et la montagne de désir accouche d’une souris de frustration. — Jérémie Couston

EMMANUELLE RECONSTRUITE

par Josué Morel

Audrey Diwan (secondée au scénario par Rebecca Zlotowski) avait nécessairement une idée derrière la tête en faisant le choix étonnant de revisiter la figure très datée d’Emmanuelle, grande bourgeoise libertine au cœur d’une série de romans signés Emmanuelle Arsan, puis de films et de téléfilms érotiques à succès. La scène d’ouverture, située à bord d’un avion emmenant l’héroïne (Noémie Merlant), « quality controller » d’hôtels de luxe, vers un établissement hong-kongais dont elle doit faire l’audit, esquisse l’horizon du film en même temps qu’elle ménage une fausse piste. Alanguie dans un fauteuil de première classe, elle est dévorée du regard par un passager perdu dans la contemplation de ses jambes, de son cou, de ses lèvres et du bas de son dos, qu’elle cambre en se levant de son siège. Car Emmanuelle n’est pas dupe d’être ainsi convoitée et joue de la situation : sans adresser un regard à son futur amant, elle dégaine un préservatif de son sac et marche gracilement jusqu’aux toilettes, où elle sera vite rejointe par le voyeur. S’engage alors un rapport d’un autre âge, primitif/pré-#MeToo, mais aussi un cliché cinématographique : une baise purement pénétrative, sans la moindre once de préliminaires, amorcée par une robe vite retroussée.

Diwan paraît avoir conscience de filmer une image toute faite, puisque sa mise en scène s’attelle ensuite à dérégler cette petite musique passéiste ; le visage d’Emmanuelle, reflété par le miroir des sanitaires, se pare d’un voile de tristesse tandis que la bande-son fait retenir les coups sourds, comme intériorisés par le personnage, des va-et-vient réguliers de son partenaire, concentré sur la cadence du coït. C’est une rythmique lourde, un peu désagréable et pas très engageante, si l’on croit la manière dont Emmanuelle s’absente à elle-même. Sans climax, le rapport est interrompu net par une ellipse ; la jeune femme sort seule de la cabine et croise le regard d’un autre passager, qui plonge profondément ses yeux dans les siens, avant de les refermer. On ne le sait pas encore, mais c’est entre ces deux-là, Emmanuelle et Kei (Will Sharpe), que l’essentiel du film se jouera. En contrepoint de ce premier rapport sans vie, le récit travaillera à faire surgir dans ses dernières secondes un cri de jouissance arraché aux limbes des passions tristes, en figurant une autre forme d’interaction sexuelle, cette fois moins binaire que triangulée (Emmanuelle et Kei feront transiter leur désir par un troisième corps anonyme et une série d’indications et de traductions). En d’autres termes : le plaisir n’est plus, comme au temps béni de la libération sexuelle (dont l’Emmanuelle originelle fut un symbole), un Eldorado que l’on explore joyeusement, mais un horizon qu’il s’agit désormais de reconquérir.

NOUVEAUX ARRANGEMENTS

Ce programme se double, ou du moins semble se doubler d’un autre tout aussi contemporain : la déconstruction du male gaze au cœur de la première scène. Diwan fait notamment de son personnage une « contrôleuse » un brin rigide qui supervise les faits et gestes d’une myriade d’employés ; elle n’est plus seulement le réceptacle des désirs d’autrui, mais une hyper-voyante consciente des rapports de force se jouant sous ses yeux. Lorsqu’elle arrive à l’hôtel, on la voit ainsi sans fard rafraîchir son ticket de métro à l’aide d’un rasoir, avant de se rendre compte que l’employé en charge de sa suite est en train de reluquer son corps nu. Il n’est pas anodin que Noémie Merlant campe cette Emmanuelle 2.0 (après le retrait de Léa Seydoux, initialement associée au projet) : en une poignée de rôles (Portrait de la jeune fille en feu, Les Olympiades ou encore A Good Man), l’actrice s’est imposée comme le visage de fictions souvent scolaires dans leur souci pédagogique de mettre à jour un logiciel narratif en retard sur les évolutions des mœurs. Mais si le film commence par donner des gages d’une actualisation, cette ligne didactique se floute peu à peu – jusque dans l’image, qui privilégie des plans en longue focale baignés de lueurs et de gouttes d’eau. C’est la part la plus ratée du film : Diwan trempe l’imagerie du porno-chic (Emmanuelle se lie d’ailleurs brièvement d’amitié avec le producteur d’une publicité) dans les eaux du « wong-kar-waïsme », Hong Kong oblige, entre plans mélancoliques de taxis sillonnant la nuit et kaléidoscope de lumières ouatées.

Contrairement à ce que l’on pouvait croire, le film ne réinvente pas vraiment l’égérie érotique, dont on comprend vite qu’elle est en crise (elle multiplie les liaisons et les expériences sans vraiment prendre son pied), mais organise plutôt une renégociation de la triste rythmique hétéronormée au centre de la première scène. Dans un monologue appuyé, la directrice de l’hôtel (Naomi Watts) explique qu’elle a choisi avec soin la musique d’arrière-fond qui retentit dans les couloirs et ascenseurs. Loin d’être un morceau d’easy listening comme les autres, la ritournelle instillerait l’air de rien un tempo secret qui guiderait les clients de lieu en lieu, comme pour devancer la satisfaction de leurs désirs. Et la dirigeante de chantonner ladite musique, exactement comme Emmanuelle, quelques scènes plus tôt, restituait pour satisfaire la curiosité de Kei la cadence soutenue du coït dans l’avion. Au fond, le film n’aspire pas à détricoter cette partition originelle, mais à l’ajuster pour retrouver le chemin du libertinage, en partant de deux personnages épuisés par leur propre désir et qui, dans leur profession (cela ne s’invente pas : Wei est chargé de bâtir des barrages), érigent des digues à la passion. Diwan a donc bel et bien signé une « nouvelle version » d’Emmanuelle, au sens musical du terme. Le résultat est-il pour autant convaincant ? Pas vraiment. Ridicule ? Un peu (la scène de l’onanisme aux glaçons est un beau morceau d’érotisme cheap). Mais on reconnaît l’étrange cohérence du chemin emprunté par la réalisatrice, qui débouche sur une conclusion beaucoup moins moderne qu’escompté – attention, révélation : le sexe se joue d’abord dans la tête et Emmanuelle recouvrira sa capacité à jouir au terme d’une longue parade amoureuse et de préliminaires patients. Si bien que le film se révèle en définitive didactique, mais pas exactement là où on l’attendait : Diwan s’attache plus à reconstruire qu’à déconstruire l’image semi-pornographique de la libertine, pour retrouver, au détour d’un panoramique tour-niquant autour de son corps convulsé, le frisson suranné de ses galipettes.

Emmanuelle : critique qui se voile la fesse

Par Mathieu Jaborska

25 septembre 2024

15 commentaires

Après avoir raconté la douleur subie par le corps féminin, elle souhaitait explorer le plaisir qu’il pouvait ressentir. Du moins, c’est ainsi qu’Audrey Diwan, réalisatrice de l’excellent L’Evènement, a justifié sa nouvelle adaptation du roman sulfureux d’Emmanuelle Arsan. Un choix de carrière qui a fait couler beaucoup d’encre, car la version de Just Jaeckin, l’un des plus gros succès du box-office français des années 1970, reste une relique ambiguë de la libération sexuelle. Un projet d’autant plus intriguant qu’il est coécrit par Rebecca Zlotowski (Une fille facile, Les Enfants des autres) et que le personnage éponyme est incarné par Noémie Merlant. Emmanuelle sort en salles le 25 septembre 2024.

Emmanuelle : critique qui se voile la fesse

Le film de 1974 est la figure de proue du « softcore », cinéma érotique plus léger capable de toucher un très large public (plus de 8 millions en France !) en pleine explosion de la pornographie hard. On s’amuse souvent de ses scènes de sexe simulées à outrance, en oubliant qu’Emmanuelle s’y épanouit par le viol, ou même cette séquence délirante où la caméra s’attarde de longues secondes sur une locale qui fume une cigarette par la vulve.

Il va de soi que Diwan et Zlotowski n’avaient pas l’intention de prolonger l’héritage d’un long-métrage indissociable de son temps, qui a de toute façon inspiré une saga aussi abracadabresque qu’interminable, sans même compter ses copies plus ou moins racoleuses. Les scénaristes reviennent non pas à l’histoire originale, mais à son principe nu : Emmanuelle est une bourgeoise débarquée dans une ville d’Asie (Bangkok dans le roman, Hong-Kong ici), qui y explore les plaisirs de la chair, mais surtout apprend à sortir de sa zone de confort sexuel, métaphoriquement et géographiquement.

Noami what ?

A première vue, elles modernisent à la fois l’intrigue et la protagoniste. Autrefois femme de diplomate, Emmanuelle est désormais un « requin » des hôtels de luxe, envoyé par la maison-mère redresser un établissement et sa directrice (Naomi Watts). Mais étonnamment, elles évacuent de fait des thématiques très actuelles, comme le couple libre. La dimension intertextuelle est même vaguement pastichée à travers le personnage de Zelda (très sensuelle Chacha Huang), qui se présente comme étudiante en littérature. Le seul vrai maître mot est le minimalisme.

A une époque où la pornographie a inondé le web, Diwan assume une luxure glaciale dont elle ne s’éloignera jamais, ou presque. Le film emprisonne son spectateur dans les halls vides, les couloirs dorés et les chambres immaculées de l’hôtel archi-huppé pendant la majeure partie du récit. Les personnages, à commencer par l’objet du désir incarné par Will Sharpe, sont autant de fantômes qui le hantent. Emmanuelle est d’ailleurs plus attirée par la structure métallique de cette perfection factice que par ses habitants (explicitée dans une scène de non-amour introductive), du moins jusqu’à ce que la silhouette de Sharpe la pousse à en sortir.

A ce titre, le changement de casting très commenté va dans le sens de l’évolution du scénario. Fut un temps, c’était Léa Seydoux qui devait enfiler la lingerie. Et il faut reconnaitre que la première partie, d’une froideur planifiée, lui sied bien. C’est, en revanche, lorsqu’elle s’émancipe, toutes mesures gardées, que la sensualité plus ordinaire (on se rappelle Jumbo et ses amourettes de foire) de Noémie Merlant s’accorde aux enjeux.

JE TE BAISE MOI NON PLUS

Petit détail qui piquera la curiosité des amateurs de cinéma HK : le légendaire Anthony Wong tient un petit rôle. C’est plus qu’un détail, à vrai dire : la péninsule, autrefois haut lieu de liberté artistique (et généreux en films érotiques), a connu le parcours inverse de l’héroïne une fois rendue à la Chine. Emmanuelle, si austère qu’il n’excitera pas grand-monde, distille donc des envies d’ouverture au sein d’une forteresse bling bling où chaque désir, chaque envie, chaque fantasme est contrôlé en réunion plénière.

C’est à la fois ce qui fait son originalité, ce qui permet de passer outre son esthétique mal aimable, et ce qui dicte ses limites. Car les scénaristes ont eu l’idée saugrenue, risquée et radicale d’implémenter cette lassitude aux quelques scènes de sexe. Résultat : les parties de jambes en l’air attendues sont à peine des vignettes servant à faire avancer le scénario, le comble dans un film Emmanuelle ! Si vous espériez contempler un plan à trois endiablé, vous risquez d’être déçus.

Tu me vois, tu me vois plus

Au contraire, la mise en scène s’attarde de plus en plus sur une sexualité… indirecte. En fait, ce sont les seules vraies séquences érotiques du long-métrage, lequel cherche clairement à décrire une quête de trivialité qui passe par la déconnexion des corps. Emmanuelle s’éloigne de ses partenaires pour trouver leur authenticité. Une approche quasiment provocatrice du genre et qui se concrétise avec plus ou moins de réussite. La fameuse scène de photos avec glaçons, inévitable à l’ère du sexting, est effectivement assez ratée. En revanche, le final pousse le raisonnement dans des retranchements assez fascinants, d’autant qu’il s’amuse à définitivement frustrer son public.

L’expérience est déroutante, parfois énervante, mais finalement symptomatique de la sexualité contemporaine, vivotant entre le détachement, la frustration et carrément le ras-le-bol (percé à jour, le personnage de Will Sharpe en dit long). En février 2024, une étude Ifop pour la marque de sextoys Lelo, remarquée par France Inter, rapportait une baisse de l’activité sexuelle chez les jeunes de 18 à 24 ans. Ce drôle de film érotique, où on se libère à la fois de la norme et de l’étreinte, est à leur image. A dessein ou pas, il restera probablement un miroir déformant bizarre. Comme son modèle.

PLUS D'INFOS

Titre Emmanuelle

Genre Drame sentimental

Réalisateur Audrey Diwan

Sortie 2024

Durée 1h57

Musique Evgueni Galperine

Scénario Audrey Diwan

Pays France

SYNOPSIS

En quête d'un plaisir perdu, une jeune femme multiplie les expériences au cours d'un voyage professionnel dans la ville-monde sensuelle de Hong Kong.

CASTING

Noémie Merlant Emmanuelle

Will Sharpe Kei

Naomi Watts Margot

Chacha Huang Zelda

Harrison Arevalo l'homme dans l'avion

Campbell Jamie

Anthony Chau-Sang

Carole Franck